発泡ポリスチレン製容器にMCTオイルやえごま油等を加えるのはやめましょう−容器が変質・破損するおそれがあります−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

発泡ポリスチレン製容器とは、ポリスチレンを発泡させて作られた容器で、軽くて丈夫で、クッション性があります。また、熱を伝えにくく、食品の保存性に優れており、主に即席カップめんや総菜等の食品に使用されている容器です。

PIO-NETには、カップ容器に入った汁ものの即席めん(以下、「即席カップめん」とします。)を調理した際に、MCTオイルやえごま油等の食用油を加えたところ、容器が破損して湯が流出したという相談が2018年度以降の約5年間に6件寄せられており、そのうち、漏れ出した湯でやけどを負ったという事例も1件見られます。

容器が発泡ポリスチレン製の即席カップめんには、容器が変質・破損するおそれがあるため、添付以外の食用油等を加えてはならないといった表示が記載されています(注)。また、食用油の一部には、ポリスチレン製の食品容器に使用してはならない等の表示が記載されているものもあります(注)。

そこで、即席カップめん及びMCTオイル、ココナッツオイル、えごま油、アマニ油(以下、「テスト対象食用油」とします。)の表示の調査、発泡ポリスチレン製容器に湯とテスト対象食用油を加えたことによる容器の破損の再現テスト等を行い、消費者に注意喚起することとしました。

- (注)食品表示法等により、表示の義務がある注意・警告表示ではありませんが、即席めん業界が自主的に消費者への注意喚起表示を実施しています。

動画【YouTube】

PIO-NETに寄せられた主な事例

発泡ポリスチレン製容器を使用した即席カップめんの表示

- 商品本体には、調査したすべての銘柄に、食用油等は加えてはならない旨の表示がありました。

- 調査したすべての製造・販売事業者のウェブサイトに、食用油等は加えてはならない旨の表示がありました。

テスト対象食用油の表示

- テスト対象食用油の商品本体には、調査した多くの銘柄に、発泡ポリスチレン製容器(即席カップめんやコーヒー等)に使用してはならない旨の表示がありましたが、表示がないものもありました。

- 製造・販売事業者のウェブサイトや商品紹介ページには、調査した銘柄の半数程度の銘柄に、発泡ポリスチレン製容器(即席カップめんやコーヒー等)に使用してはならない旨の表示がありました。

表示の調査

- 即席カップめんに湯とMCTオイルをほぼ同時に入れて食べようとしたところ、容器の底が抜け、足に湯がかかった。熱いと思ったがやけどはしなかった。

- 2種類の即席カップめんにMCTオイルを入れたところ、いずれも容器が破損し、中身が漏れて食べられなかった。

- 即席カップめんを食べようとしたら、容器の外に湯がにじみ出てきて、水滴が垂れてきた。事業者が原因を調べたところ、ココナッツオイルなど中鎖脂肪酸を多く含む油脂が、容器の内側に付着したことにより、容器が薄くなり、強度が弱くなった部分が破れたものとわかった。

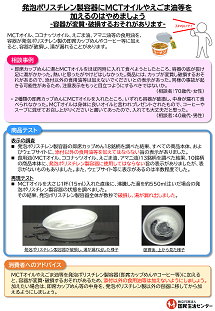

発泡ポリスチレン製容器の変質・破損の再現テスト

- 湯を注いで3分後にテスト対象食用油を加えると、発泡ポリスチレン製容器が破損したり、内側の表面が変質することがありました。

- テスト対象食用油を加えた直後に湯を注ぐと、発泡ポリスチレン製容器が変質する範囲が広くなりました。

消費者へのアドバイス

- MCTオイルやえごま油等を発泡ポリスチレン製容器(即席カップめんやコーヒー等)に加えると、容器が変質・破損するおそれがあるため、添付以外の食用油等は加えないようにしましょう。

啓発資料

業界・事業者への要望

- 発泡ポリスチレン製容器の変質・破損を防ぐ表示を、商品本体に見やすく記載するとともに、その危険性が消費者に広く周知されるよう、さらなる啓発を行うよう要望します。

要望先

- 一般社団法人日本アマニ(亜麻)協会(法人番号8011005001743)

- 一般社団法人日本植物油協会(法人番号7010005018848)

- 一般社団法人日本即席食品工業協会(法人番号5010505002114)

情報提供先

- 消費者庁(法人番号5000012010024)

- 内閣府 消費者委員会(法人番号2000012010019)

- 内閣府 食品安全委員会(法人番号2000012010019)

- 農林水産省(法人番号5000012080001)

- 一般社団法人日本プラスチック食品容器工業会(法人番号2010005020197)

- オンラインマーケットプレイス協議会(法人番号なし)

- 日本スチレン工業会(法人番号なし)

- 日本チェーンストア協会(法人番号なし)

- 発泡スチレンシート工業会(法人番号なし)

本件連絡先 商品テスト部

電話 042-758-3165

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について